Neutronensternvereschmelzung S250206dm: keine Nadel in diesem Heuhaufen

04.07.2025

Zwei aktuelle Publikationen analysieren das potentielle optische Gegenstück zu einer Neutronensternverschmelzung – einer sogenannten Kilonova.

04.07.2025

Zwei aktuelle Publikationen analysieren das potentielle optische Gegenstück zu einer Neutronensternverschmelzung – einer sogenannten Kilonova.

Es sind fast acht Jahre vergangen, seit das erste und bislang einzige optische Gegenstück zu einer Neutronensternverschmelzung – eine sogenannte Kilonova – anhand seiner Gravitationswellen-Signatur GW170817 entdeckt wurde.

Kosmische Kollisionen mit Neutronensternen scheinen seltener zu sein als damals erhofft, doch die LIGO-Virgo-Kagra-Kollaboration registrierte am 6. Februar dieses Jahres Gravitationswellen eines vermutlich solchen Ereignisses, S250206dm. Wissenschaftler*innen der LMU aus den Lehrstühlen Grün und Bender, darunter zahlreiche Studierende, beteiligten sich an einer weltweiten Suchkampagne mit Observatorien rund um den Globus – insbesondere der Dark Energy Camera samt Begleitteleskop am Blanco-Teleskop auf dem Cerro Tololo (Chile), SOAR auf dem gegenüberliegenden Gipfel, der Zwicky Transient Factory am Palomar Observatory sowie dem Fraunhofer-Teleskop auf dem Wendelstein.

Wie zwei diese Woche erschienene Preprints zeigen, lag die gemeinsame Chance, ein optisches Gegenstück zu entdecken, falls eines existierte, bei etwa 50 %. Das ist bemerkenswert angesichts der schwierigen Beobachtungsbedingungen: Die Lokalisierung des Ereignisses befand sich größtenteils hinter der Scheibe unserer Milchstraße, ging kurz nach der Sonne unter und lag teilweise auf der gegenüberliegenden Seite der Himmelskugel. Unter den vielen entdeckten Transienten deutet keiner auf eine Kilonova hin. Die rasche, koordinierte Suche hat jedoch die Einsatzbereitschaft für die nächste Gelegenheit bewiesen.

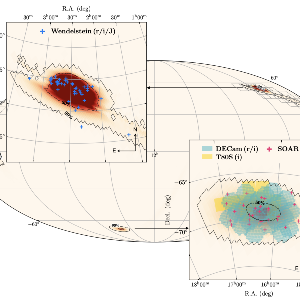

Die Abbildung zeigt die Lokalisierungsregion (rot) des Neutronensternverschmelzungsereignisses S250206dm, überlagert mit unseren Folgebeobachtungen. Die oberen und unteren Einblendungen zeigen vergrößerte Ansichten zweier Lappen der Gravitationswellen-Lokalisierung, die sich in der Nord- bzw. Südhemisphäre befinden. Blaue bzw. rote Punkte kennzeichnen gezielte Beobachtungen durch das Wendelstein-Observatorium bzw. SOAR. Grüne, gelbe und ungefüllte graue Kacheln markieren die von DECam, T80S bzw. ZTF abgedeckten Himmelsregionen.

Weitere Details finden sich in den Preprints von Hu et al. (https://arxiv.org/pdf/2506.22626) und Ahumada et al. (https://arxiv.org/pdf/2507.00357).